„Männer und Frauen können keine Freunde sein, der Sex kommt ihnen immer dazwischen.“ So lautet die Schlüsselbotschaft des Films „Harry und Sally“, einem Klassiker über das Thema Liebe, Freundschaft und dem, was sich irgendwo dazwischen befindet: Der Freundschaft zwischen Mann und Frau. Gegengeschlechtliche Freundschaften gelten auch 20 Jahre nach dem Filmstart von „Harry und Sally“ noch als Sonderform zwischenmenschlicher Beziehungen, obgleich sie eigentlich recht verbreitet sind – etwa 40 % aller befragten Männer und 30 % aller befragten Frauen geben in diversen Studien an, über einen gegengeschlechtlichen Freund zu verfügen, welcher kein Liebespartner ist. Tendenz: steigend. Denn das Lebensumfeld beider Geschlechter überschneidet sich zunehmend: Ob in der Arbeit, der Schule, der Uni oder in studentischen Wohngemeinschaften – es gibt wohl kaum einen Ort, an dem Männer und Frauen einander nicht begegnen könnten. Kein Wunder, dass dabei auch Beziehungen entstehen, die zwar freundschaftlicher Natur sind, aber nicht unmittelbar zu einer romantischen Beziehung führen.

Doch obwohl gegengeschlechtliche Freundschaften in unserer Gesellschaft relativ häufig vertreten sind, genießt diese Beziehungsform keinen eigenständigen Status, sondern weißt einen nach wie vor ungeklärten Stellenwert zwischen den beiden Reinformen sozialer Beziehungen auf – der gleichgeschlechtlichen Freundschaft als Prototyp der Freundschaft; und der gegengeschlechtlichen romantischen Beziehung als der typischen Partnerschaft. Die gegengeschlechtliche Freundschaft wirkt dabei wie eine Zwischenstufe auf dem Weg zur Paarbeziehung – gleich einer unvollständigen Beziehungsform, der man mit der verlegenen Aussage, man sei einfach „nur“ Freunde, keinen vollwertigen Status gewährt. Doch handelt es sich bei gegengeschlechtlichen Freundschaften tatsächlich nur um Ersatzlösungen? Um hoffnungsvolle „Vielleicht-wird-ja-doch-noch-mehr-daraus“-Konstellationen zwischen männlichen und weiblichen Erdenbürgern? Oder existieren auch eigenständige Formen gegengeschlechtlicher Freundschaften, die sich fern jeglicher Romantik abspielen und rein freundschaftlicher Natur sind? Und wenn ja, wie unterscheiden sich diese Beziehungsformen (positiv oder negativ) von allen anderen zwischenmenschlichen Bindungen?

Die Art und Weise, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten, wird zu einem großen Teil von deren Geschlecht beeinflusst. So unterscheiden sich die Erwartungen, die wir an Personen des anderen Geschlechts stellen, meist von den Erwartungen an gleichgeschlechtliche Personen. Da wir mit Menschen gleichen Geschlechts in der Regel eine ähnliche geschlechtsspezifische Sozialisation teilen, können wir deren Handlungen besser voraussehen und nachvollziehen. Zudem teilen wir mit Freunden gleichen Geschlechts ähnliche Interessen und vergleichbare geschlechtsspezifische Erlebnisse, was die Kommunikation und den Umgang miteinander zusätzlich erleichtert. Sich mit den Ansichten und Handlungsweisen des anderen Geschlechts zu identifizieren, fällt vielen Menschen vergleichsweise schwerer. Dass Männer und Frauen ihr Umfeld unterschiedlich wahrnehmen, ist kein Geheimnis. Denn während Frauen in Gesprächen vermehrt nach emotionalen Signalen suchen, achten Männer stärker auf sächliche Hinweise, die ihren Gesprächen einen greifbaren Rahmen verleihen. Da unterschiedliche Sicht- und Lebensweisen wiederum ein höheres Konfliktpotential evozieren, werden gegengeschlechtliche Freundschaften in einigen Umfragen auch als instabiler und insgesamt als weniger zufriedenstellend beschrieben.

Beispiel:

Szene 1

Frau: Mein Mann ist ein unheimlich schlechter Beifahrer. Ständig behauptet er, mein Fahrstil sei zu ruppig.

Weibliche Freundin: Das kenn‘ ich. Mein Mann beschwert sich auch ständig über meinen Fahrstil. Deswegen lass ich, wenn möglich, auch immer ihn hinter das Steuer. So kommen wir viel entspannter ans Ziel.

Szene 2

Frau: Mein Mann ist ein unheimlich schlechter Beifahrer. Ständig behauptet er, mein Fahrstil sei zu ruppig.

Männlicher Freund: Hmmm. Ein ruppiger Fahrstil kann viele Ursachen haben. Vielleicht solltest du mal das Getriebe überprüfen und auch beim Schalten vermehrt auf den Drehzahlmesser achten!

Sind gegengeschlechtliche Freundschaften deshalb generell zum Scheitern verurteilt? Keineswegs. Denn fast alle zu diesem Thema durchgeführten Studien heben auch die positiven Aspekte der gegengeschlechtlichen Freundschaft hervor, die dieser Beziehungsform durchaus eine eigene Sinnhaftigkeit verleihen. So bezeichnen Männer ihre Freundschaften zu Frauen als emotionaler und offener als ihre Beziehungen zu anderen Männern. Während Männerfreundschaften stärker von männlichen Verhaltensstereotypen und stetigem Konkurrenzdenken geprägt sind, können Männer in gegengeschlechtlichen Freundschaften vertrauensvoll auch mal eigene Schwächen zeigen und sich so auf tiefere und emotionalere Gespräche einlassen. Auch viele Frauen bezeichnen ihre Freundschaften zu Männern als ehrlicher, verlässlicher und als weniger von Neid geprägt. Zudem sind sich beide Geschlechter darin einig, dass sie durch gegengeschlechtliche Freundschaften die Möglichkeit erhalten, mit mehr als nur einer Person des anderen Geschlechts vertraut zu sein. Dabei können sich beide Freunde optimal ergänzen und von den jeweils geschlechtsspezifischen Stärken des anderen profitieren. So können Frauen ihre männlichen Freunde beispielsweise in Stilfragen beraten und Männer ihre weiblichen Freunde als Heimwerker unterstützen. Zudem erhalten beide Freunde die Möglichkeit, Beziehungsratschläge entgegen zu nehmen und sich so positiv für den eigenen Partner zu verändern. Diese, zum Teil völlig neue Sichtweise auf das andere Geschlecht, kann die Kommunikation und das Miteinander zwischen den Geschlechtern (auch in Paarbeziehungen) nachhaltig verbessern.

Eine vorherrschende Schwierigkeit gegengeschlechtlicher Freundschaften ist jedoch die stetige Abgrenzung zur romantischen Beziehung. Denn bei Beziehungen zwischen Männern und Frauen taucht die Frage „Freundschaft oder Liebe?“ zwangsläufig immer wieder auf – was bedeutet, dass in gegengeschlechtliche Freundschaften zunächst einmal ein neues Beziehungsschema entwickelt und der Umgang mit möglichen sexuellen Spannungen erlernt werden muss. Aus diesem Grund herrscht zwischen gegengeschlechtlichen Freunden z.B. auch ein geringeres Maß an Zärtlichkeit. Um die A-Sexualität der gemeinsamen Freundschaft zu verdeutlichen, gehen Begrüßungen und Verabschiedungen deshalb seltener mit einem Kuss auf die Wange, sondern häufiger mit einer Umarmung einher.

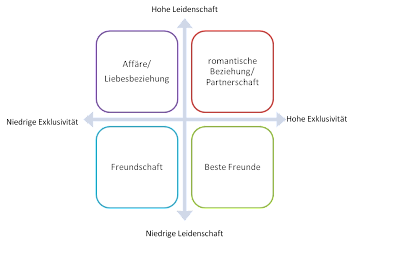

Doch woher weiß ich, ob der andere nicht vielleicht doch Gefühle für mich hegt oder wann die Grenze zur romantischen Beziehung überschritten wird? Eine Grenze, die in der Tat nicht immer ganz trennscharf ist, denn sowohl in der Liebe als auch in Freundschaften hegt man gewisse Gefühle füreinander. So bringt man nicht nur seinem Partner, sondern auch seinen Freunden ein gewisses Maß an Zuneigung, Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Was jedoch die Liebe von der Freundschaft unterscheidet, sind die Exklusivität der Beziehung, körperliche Empfindungen und sexuelles Verlangen. Vereinfacht betrachtet, wird der Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft lediglich anhand zweier Variablen deutlich: Der Exklusivität, d.h. der Einzigartigkeit der jeweiligen Beziehung – und der Leidenschaft, die man für einen anderen Menschen verspürt (s. Abbildung). Leidenschaft umschreibt dabei die ersten Verliebtheitsgefühle und das Bedürfnis, dem anderen Nah sein zu wollen. Exklusive Beziehungen sind wiederum Beziehungsformen, in denen man bestimmte Gefühle, Handlungsweisen und Erfahrungen mit nur einem Menschen teilt. Dieser genießt dabei als Partner oder Freund bestimmte Privilegien, die nur ihm zuteilwerden. Diese Exklusivität gibt beiden Partnern ein Gefühl von Sicherheit und befriedigt ihr Bedürfnis nach tiefer Verbundenheit und hoher Vertrautheit.

So zeichnen sich z.B. Freundschaften durch ein niedriges Maß an Leidenschaft aus, wobei man zwar viele Freunde (niedrige Exklusivität), aber meist nur einen oder sehr wenige „beste Freunde“ hat (hohe Exklusivität). Liebesbeziehungen werden im Vergleich zur Freundschaft durch ein hohes Maß an Leidenschaft geprägt, wobei die Exklusivität der Beziehung die festen, (romantischen) Partnerschaften von den flüchtigen, rein sexuellen Liebesbeziehungen unterscheidet. Wenn ein Paar also nach einer Trennung weiterhin befreundet bleiben möchte, muss es seine leidenschaftlichen Empfindungen füreinander auf ein weitaus niedrigeres Niveau reduzieren. An den Verlust der Leidenschaft können sich die meisten Paare jedoch nur sehr schwer gewöhnen, da das Bedürfnis nach Nähe und Intimität oftmals noch bestehen bleibt, ohne jedoch erfüllt werden zu dürfen. Aus diesem Grund entwickeln sich Freundschaften nach einer Trennung in der Regel eher ungünstig. Im umgekehrten Fall, wenn also aus einer Freundschaft eine Partnerbeziehung entsteht, erhöht sich der Anteil an empfundener Leidenschaft und die Beziehung erhält einen exklusiveren Status. So ist Eifersucht beispielsweise ein Indiz dafür, dass man der Beziehung bereits eine gewisse Exklusivität zuschreibt. Im günstigen Fall, wenn sich beide Freunde nach mehr Nähe und Zärtlichkeit sehnen, also sowohl die Leidenschaft als auch das Bedürfnis nach Exklusivität stetig zunimmt, geht aus einer Freundschaft eine romantische Liebesbeziehung hervor.

Diese Entwicklung kann deshalb als günstig bezeichnet werden, da Beziehungen, die sich aus einer Freundschaft entwickeln, laut einer Studie der Universität Bochum, oftmals stabiler sind als andere. Da man den Partner bereits vor der Beziehung in zahlreichen Lebenslagen und Facetten erlebte, fällt der gegenseitige Erwartungsdruck wesentlich geringer aus, was auch das Konfliktpotential innerhalb der Partnerschaft reduziert. Wenn der ehemals beste Freund jedoch plötzlich zur neuen Liebe wird, muss sich auch die intime Bindung langsam aufbauen und ein gutes Stück Leidenschaft hinzukommen. Denn wenn nicht ausreichend Leidenschaft vorhanden ist, besteht die Gefahr, dass die Beziehung zu freundschaftlich verläuft und die Erotik erlischt.

Gegengeschlechtliche Freundschaften sind bereits von Natur aus stärker dafür prädisponiert, eine leidenschaftliche Komponente zu entwickeln. So verspüren mindestens 25 % aller gegengeschlechtlichen Freunde – trotz der asexuellen Basis ihrer Freundschaft - eine gewisse erotische Anspannung und die Hoffnung, dass aus der Freundschaft vielleicht doch noch eine Liebesbeziehung entstehen könnte. Dabei sind es vor allem Männer, die von einer höheren sexuellen Anziehung berichten und ihre Freundin häufiger als attraktiv beschreiben. In diesem Sinne flirten sie auch stärker mit ihren platonischen Freundinnen und hegen insgesamt ein stärkeres Interesse an einer romantischen Entwicklung der Beziehung. Dennoch werden nicht aus allen gegengeschlechtlichen Freundschaften automatisch Liebesbeziehungen. So dominiert das freundschaftliche Empfinden (sich dem anderen verbunden fühlen) - gegenüber der romantischen/körperlichen Anziehung - in mindestens 75 % aller gegengeschlechtlichen Freundschaften. Was also unterscheidet jene Freundschaften, die zu einer Partnerschaft führen, von solchen, die rein platonischer Natur sind?

Ob aus einer Freundschaft tatsächlich eine Liebesbeziehung entsteht, hängt meist vom sozialen Kontext ab, in dem sich die Freundschaft abspielt. Befindet sich z.B. mindestens einer der Freunde in einer festen und glücklichen Beziehung, fällt der Anteil an gegenseitiger Anziehung wesentlich geringer aus. Auch mit zunehmender Dauer der Freundschaft, nimmt die sexuelle Komponente einen immer geringeren Stellenwert ein. Mit anderen Worten: Im frühen Stadium der Freundschaft, wenn die gegenseitigen Gefühle nach wie vor unklar sind, entwickelt sich aus der freundschaftlichen Anziehung mit höherer Wahrscheinlichkeit eine leidenschaftliche Beziehung, als wenn die Freundschaft bereits viele Jahre in ihrer jetzigen (platonischen) Form besteht. Auch in Wohngemeinschaften herrscht in der Regel ein verstärkt asexueller Umgang. Denn für einen Menschen, dessen Haare man in regelmäßigem Abstand aus dem Abfluss fischen muss oder dessen Essensreste im gemeinsamen Kühlschrank vergammeln, Gefühle zu entwickeln, fällt in der Regel schwer. Hingegen ist die Wahrscheinlichkeit gegenseitiger sexueller Anziehung immer dann erhöht, wenn man in der Vergangenheit bereits romantische Gefühle füreinander geteilt hat. Denn in diesem Fall wurde die gemeinsame Geschichte bereits durch Erfahrungen geprägt, die über das rein freundschaftliche hinausgehen, was die Hemmschwelle für eine gegenseitige Annäherung reduziert.

Gegengeschlechtliche Freundschaften: eine fortlaufende Gradwanderung zwischen romantischen Liebesbeziehungen und platonischen Freundschaften. Sie sind das verheilte Überbleibsel einer ehemals leidenschaftlichen Beziehung, eine seit Jahren bestehende Vertrautheit zweier Menschen, oder eben der verhaltene Beginn einer wunderbaren Liebesbeziehung. Wie bei Harry und Sally. Denn diese gestehen sich - wie war es auch anders zu erwarten - nach turbulenten Höhen und Tiefen ihrer Beziehung, kurz vor dem Ende des Films ihre Liebe. Eine Liebeskomödie setzt schließlich ein Happy End voraus. Doch hätten Harry und Sally zum Ende des Films ebenso erkennen können, dass sie rein freundschaftliche Gefühle füreinander teilen. Was ein ebenso gutes Ende ergeben hätte. Vielleicht nicht unbedingt für den Zuschauer. Aber für alle Harrys und Sallys der wirklichen Welt.